Me llamo Juan Carlos Ramírez, tengo 32 años y durante parte de mi vida estuve convencido de que la confianza no solo era el cimiento de toda relación significativa, sino también la brújula moral que nos guía en medio del caos. Crecí creyendo que si uno era íntegro, si actuaba con honestidad y lealtad, la vida terminaría recompensando ese compromiso silencioso con la verdad. Hasta hace poco mi vida parecía sacada de una postal cuidadosamente diseñada. Era gerente de proyectos senior en una destacada empresa de desarrollo de software en pleno centro de Madrid.

Tenía un equipo a mi cargo, trabajaba con tecnologías punteras y ganaba un salario de seis cifras que me permitía disfrutar de una existencia cómoda. Vivía en un piso amplio, elegante, en el barrio de Salamanca, suelos de madera, ventanales con vistas a una calle arbolada, una cocina abierta donde me encantaba preparar cenas los domingos por la noche. A simple vista lo tenía todo, pero lo que más valoraba no era el dinero ni el prestigio laboral, era la sensación de estabilidad emocional que había construido con tanto esmero.

Estaba comprometido con Laura Díaz, una mujer que creía conocer hasta el último rincón de su alma. Llevábamos dos años juntos y ya habíamos elegido la fecha de la boda, el lugar, incluso la canción del primer baile. Estaba seguro de que era ella. No había duda, ni sombra, ni sospecha en mi corazón. Y luego estaba mi padre, don Alberto Ramírez, un nombre que en el mundo inmobiliario madrileño evocaba respeto, resultados y una reputación forjada durante más de tres décadas.

Pero para mí no era solo un hombre o una figura profesional destacada. Era mi héroe silencioso, el hombre que me enseñó a atarme los cordones, a mirar a los ojos al dar la mano, a no prometer nada que no pudiera cumplir. Había sido mi sombra protectora durante la infancia, mi guía durante la adolescencia y un compañero de charlas eternas durante la adultez. Él y mi madre, Carmen, llevaban juntos 35 años. Y no hablo solo de tiempo cronológico, hablo de escenas compartidas, de domingos en el campo, de complicidad en la mirada.

Su relación, al menos desde mi perspectiva, era una obra maestra de afecto y paciencia. Se tomaban de la mano al caminar, se enviaban mensajes cariñosos durante el día y aún reían juntos viendo películas tontas los sábados por la noche. Para mí, su amor era la confirmación de que el compromiso auténtico aún era posible en un mundo saturado de prisas, distracciones y promesas huecas. Cuando le presenté a Laura, mi padre la recibió con los brazos abiertos, literalmente. Recuerdo ese primer encuentro en el restaurante El Paraguas.

Él le sonrió con calidez genuina. Le preguntó por su familia, por su trabajo, por sus gustos personales. No era el tipo de padre que ponía a prueba a mis parejas. Al contrario, siempre decía que confiar era una elección, no una recompensa. Laura tenía 30 años, coordinadora de marketing en una agencia boutique ubicada en Chamberí, inteligente, con un humor ácido que me desarmaba y una curiosidad por el mundo que me hacía sentir vivo. Compartíamos pasiones simples pero intensas.

Las caminatas por la sierra de Guadarrama, los cafés interminables en terrazas pequeñas y los eternos debates sobre cuál era la mejor pizza napolitana de Madrid. Yo defendía la de un local en Lavapiés. Ella juraba por uno en Malasaña. Nos conocimos el 4 de julio de 2022 en una barbacoa organizada por unos amigos estadounidenses. Era una tarde calurosa, con olor a carne asada y cervezas frías. Ella vestía de blanco con una sonrisa que parecía sostener todo el verano en su luz.

Hablamos durante horas y al final de la noche, cuando nos despedimos, supe, sin saber cómo lo supe, que esa no sería la última vez. Tres meses después ya estaba seguro de que quería envejecer a su lado. Mi madre, Carmen, la adoraba. Decía que tenía buen fondo y que era una mujer con una risa que llenaba la casa. Y mi padre no se cansaba de repetir que había tenido suerte, que mujeres así no se encontraban dos veces en la vida.

Los domingos almorzábamos todos juntos. Paella, vino, anécdotas. Laura se integró a mi familia como si siempre hubiera estado ahí. Celebrábamos Navidad, cumpleaños, incluso las noches de Champions en casa. Ella se sentaba al lado de mi padre, reían juntos, discutían sobre el mejor método para invertir en bienes raíces. Yo los miraba con orgullo, con gratitud. La boda iba a ser en octubre en la Iglesia de San Antonio de los Alemanes. Habíamos reservado también el Museo de Historia de Madrid para la recepción.

Todo estaba planificado con precisión suiza. 150 invitados, una barra de cócteles con burbon envejecido, un trío de jazz que tocaría estándares de Sinatra. Incluso teníamos una coreografía ligera para el primer baile, algo elegante, con clase. Había elegido como padrino a Miguel, mi compañero de universidad, casi un hermano, y la hermana de Laura, Silvia, sería su dama de honor. El restaurante Casalucio ya tenía preparada la cena de ensayo y habíamos reservado una suite de lujo en un hotel de Tenerife para la luna de miel.

Todo encajaba. Era el puzle de una vida perfecta. Pero los puzzles más hermosos suelen esconder piezas rotas bajo la superficie. La noche previa a la boda, el aire de Madrid tenía ese perfume otoñal entre nostalgia y promesa. Me hospedaba con mi padre en el hotel Palas, una tradición que él mismo había sugerido meses atrás como una manera simbólica de compartir las últimas horas de mi vida de soltero entre hombres. Habíamos reservado dos suits contiguas, amplias, con techos altos, lámparas de cristal y una calidez elegante que parecía diseñada para el recuerdo.

Mientras Laura se alojaba con mi madre y las damas de honor en un hotel distinto, honrando esa costumbre de no vernos antes de la ceremonia, mi padre y yo compartíamos una última cena juntos, cortesía del servicio de habitaciones. Era una de esas noches tranquilas en las que todo parecía estar en su sitio. Nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana, rodeados del murmullo sordo de la ciudad, viendo como las luces de Madrid titilaban como estrellas a ras de suelo.

Sobre la mesa, platos de solomillo, una botella de rioja que él había traído especialmente y una pila de papeles con el plano de los invitados. Nos reíamos organizando quién se sentaría con quién, evitando roces familiares y juntando a los más conversadores. Él, con esa precisión suya para los detalles, iba trazando líneas, tachando nombres, haciendo sugerencias con una sonrisa en los labios. “A tu tía Marta ni se te ocurra sentarla cerca del primo Julián”, dijo entre risas, “a menos que quieras una discusión sobre política justo entre los entrantes y el plato principal.

Yo reía también, no por el chiste, sino porque en ese instante me sentía afortunado, orgulloso de compartir ese momento con mi padre. Pensaba que ese era el tipo de recuerdo que se guarda para siempre, que un día quizá le contaría a mi hijo que su abuelo estuvo ahí la noche antes de mi boda, afinando los detalles con cariño, como si fuera nuestro propio ritual. Pero hay noches que no terminan como uno espera. Hay palabras no dichas que flotan en el aire como presagios y hay traiciones que se gestan entre risas como una sombra en medio de la luz.

A eso de las 10:30, mi padre se levantó diciendo que iba al baño. Dejó su iPhone sobre la mesa junto a su taza de café a medio terminar. No era mi intención mirarlo, lo juro. Pero una vibración suave, apenas perceptible, llamó mi atención. La pantalla se iluminó brevemente, revelando una notificación de mensaje. No sé si fue el cansancio, el vino o simplemente el azar, pero mis ojos se desviaron hacia ella sin pensarlo. En letras claras, sobre fondo oscuro, leí algo que no tenía ningún sentido y que al mismo tiempo lo explicaba todo.

Gracias por una noche inolvidable, Alberto. Tus labios recorriendo cada parte de mi cuerpo no se me borran de la mente. No veo la hora de repetirlo. Eres increíble. PD. Nuestra historia será nuestro secreto. El remitente era Laura. El tiempo se detuvo literalmente. Mis sentidos se apagaron como si alguien hubiera desconectado los cables de mi percepción. Solo veía esa pantalla, esa frase, esa firma al final y un segundo después la imagen que acompañaba el mensaje. Los dos juntos.

En una habitación de hotel, intimidad explícita, sonrisas entre sábanas blancas, una foto tomada con descuido, pero suficientemente clara como para borrar cualquier atisbo de duda. Todo se derrumbó en un instante. La mujer con la que iba a prometerme amor eterno en menos de 12 horas había estado con mi padre, el hombre que me enseñó a respetar, a proteger, a no mentir. El mismo que horas antes me había dicho que se sentía orgulloso de mí, que me admiraba como hombre y como profesional.

Y allí estaba la prueba, cruel, indiscutible. No era un error, no era un malentendido, no era una noche de copas fuera de control. Number era una traición cuidadosamente ejecutada. Los metadatos de la foto, y sea, ¿por qué los miré? revelaban que había sido tomada la noche anterior mientras yo estaba con mis amigos en la despedida de soltero. Me temblaban las manos, pero la mente se mantenía extrañamente lúcida, como si mi cerebro, entrenado por años de trabajo meticuloso, supiera que ante un error del sistema, lo primero es guardar evidencia, proteger datos, evaluar el daño.

Tomé mi móvil, capturé pantalla tras pantalla y las envié a un servidor cifrado que tenía para proyectos laborales sensibles. No lloré, no grité, no rompí nada. Me senté en silencio, mirando la mesa donde minutos antes habíamos trazado el mapa de nuestra felicidad. Y cuando escuché el sonido de la cisterna y los pasos de mi padre de regreso, respiré hondo. Él volvió con expresión tranquila, ajeno a la tormenta que se había desatado. Se sentó, tomó un sorbo de café y dijo, “¿Todo listo, eh, mañana va a ser un gran día, hijo.” “Sí”, le respondí.

“Estoy cansado. Voy a acostarme.” Él me palmeó el hombro y sonríó. me deseó buenas noches y salió hacia su habitación cerrando la puerta con suavidad. Y yo me quedé allí sentado, sintiendo como el mundo conocido se disolvía. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio denso inundó la habitación. No era el silencio cómodo de una noche tranquila. Era uno espeso, como una niebla espesa que te envuelve el alma y no te deja respirar. El tipo de silencio que uno siente cuando la realidad ya no encaja con nada de lo que conocías.

Me senté al borde de la cama con las manos aún temblando, intentando que el corazón bajara de revoluciones. Respiraba hondo, lento, como si con cada inhalación pudiera contener la marea de pensamientos que se agolpaban en mi cabeza. Una parte de mí quería correr, otra quería vomitar, otra simplemente no quería aceptar lo que acababa de descubrir, porque no era solo una infidelidad, era una demolición total de mis cimientos, una doble traición, la más absurda, la más impensable, la más cruel.

Reviví en mi mente, uno por uno, todos los momentos recientes, las cenas en casa con mis padres y Laura. las bromas privadas entre ellos, ese perfume nuevo que ella había empezado a usar de repente, el elogio que mi padre le lanzó sin reservas aquella noche. Ese aroma te queda increíble. Entonces me pareció un comentario inocente, un cumplido de buen gusto. Ahora se revelaba como una grieta más en la fachada que no supe ver. Las escapadas laborales, las llamadas que se cortaban al acercarme, los viajes inesperados a Zaragoza de mi padre, justo cuando Laura decía estar hasta arriba de trabajo por nuevos clientes.

Las piezas se encajaban, pero no como yo lo había creído. Habían armado su propio puzzle, uno paralelo, uno en el que yo era el único que no sabía que era el último en enterarse. que me ganaba la vida detectando errores de sistema, vulnerabilidades en proyectos, desviaciones mínimas en el flujo de tareas, había sido incapaz de detectar el fallo más obvio en mi propia vida. Y sin embargo, algo en mí, una parte fría, analítica, se activó. Una voz interna curtida en miles de horas de crisis profesionales me habló con claridad.

Esto no se arregla con gritos, esto se resuelve con estrategia. Me puse de pie, caminé descalzo por la moqueta de la habitación como si buscara oxígeno en el movimiento. Me serví un vaso de agua. Miré por la ventana el perfil nocturno de Madrid y pensé, “Si ellos planearon esto en secreto, yo planearé mi respuesta en silencio.” La primera decisión fue sencilla. No decir nada. No esa noche, no de inmediato. Iba a dejar que todo siguiera su curso como si nada hubiera pasado.

Iba a mirar a los ojos de ambos durante la ceremonia y fingir, sonreír. Incluso iba a dejarles creer que se saldrían con la suya, que su mentira seguiría viva y cuando llegara el momento justo, la verdad los golpearía como una ola imparable. Encendí mi portátil y transferí todo el contenido capturado a un servidor privado. Lo protegí con doble cifrado. Subí las imágenes, los mensajes, los metadatos. Luego abrí una página web básica, sencilla, con fondo blanco y texto negro, sin ruido visual, sin sensacionalismo, solo los hechos, las pruebas, lo necesario, un archivo tan brutal como limpio.

Creé un código QR que redirigía directamente a esa web. Lo diseñé como si fuera parte de los regalos de la boda. Algo moderno, elegante, una sorpresa para los invitados. Elegí el mensaje con cuidado. Escanea para una sorpresa especial de los novios. Algo que despertara la curiosidad sin levantar sospechas. Algo que todos querrían ver, especialmente durante una ceremonia larga con los móviles silenciados pero activos. Era la madrugada ya, pero no sentía sueño, solo una claridad furiosa. Fui al centro de negocios del hotel, imprimí 200 tarjetas pequeñas con el diseño sobrio, profesional, nada chillón, algo que cualquier pareja moderna incluiría como recuerdo de boda.

Al volver a la habitación, me senté de nuevo frente al ordenador y por instinto abrí la carpeta de fotos de mi infancia. Vi imágenes mías con mi padre en el parque, en el estadio, en mi graduación. En cada una de ellas, él sonreía con el orgullo sincero de un padre que acompañaba los pasos de su hijo. Y yo le creía, yo lo amaba, yo quería parecerme a él. Y ahora todo eso era otra cosa. No se borraba, no desaparecía, pero sí se transformaba como si alguien hubiera cambiado el contexto de cada imagen, como si todos esos momentos fueran ahora recuerdos falsos, adulterados por una traición silenciosa que los atravesaba de forma invisible.

A las 2 de la mañana tomé el móvil y llamé a Rebeca Soto, mi abogada de confianza. No lo dudé. Necesitaba que alguien cuerdo, externo, legalmente preparado, escuchara lo que estaba por suceder. Ella contestó al tercer tono con voz ronca, pero firme. Juan, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y entonces le conté todo. Juan. La voz de Rebeca se quebró apenas un instante. ¿Estás seguro? Tengo las pruebas. Las vi con mis propios ojos. No hay margen de error. Hubo un silencio al otro lado de la línea.

La conozco bien. No era duda, era contención. La mente jurídica procesando los hechos, anticipando escenarios, cuidando mis pasos incluso en la madrugada más absurda de mi vida. Lo siento muchísimo dijo finalmente con un tono cálido, humano, muy distinto al de las llamadas sobre cláusulas y firmas. Pero me alegra que estés pensando con la cabeza fría. Eso es lo que te va a salvar. Le conté todo. El código QR, la web, las tarjetas impresas, cada paso, cada idea.

Ella escuchó sin interrumpirme, no con morbo, no con sorpresa vacía, sino con ese tipo de atención precisa que solo dan los profesionales que han visto el lado más crudo de la naturaleza humana. No vas a firmar nada mañana. fue lo primero que afirmó con contundencia. Ni contrato matrimonial, ni acta simbólica, ni registro alguno. Por mucho que la ceremonia sea religiosa, ni un documento debe quedar firmado. Por supuesto, respondí, no pienso sellar legalmente nada con esa mujer, ni una letra.

Y en cuanto al resto, continuó, lo que estás planeando no solo es legal, es brillante, es tu contenido, tu evento, tu verdad. Nadie puede impedirte que la compartas. Hablamos más de una hora. Me sugirió que documentara todo con marcas de tiempo, que protegiera los datos como si fueran propiedad intelectual valiosa porque lo eran. me recordó con calma y firmeza que todo lo que haría ese día quedaría grabado no solo en la memoria de los asistentes, sino en la historia de mi propia vida.

Me habló de dignidad, de justicia, de impacto y luego hizo algo que no esperaba. Voy a estar allí, Juan”, dijo entre los invitados de forma discreta, “si algo se complica, estaré lista para intervenir. A veces la verdad necesita respaldo jurídico o simplemente una mirada amiga entre la multitud.” Colgé la llamada sintiéndome menos solo, más fuerte. No porque la situación fuese menos dolorosa, sino porque había alguien que validaba lo que sentía, que me aseguraba que mi reacción no era desmedida.

que esa estrategia quirúrgica que estaba tejiendo no era una locura, sino una respuesta a la altura de la traición. Pasaban las 3 de la madrugada, el hotel estaba en completo silencio. Caminé de nuevo hacia la ventana. La ciudad parecía dormida, indiferente a la guerra que se libraba dentro de mí. Las luces de gran vía titilaban a lo lejos como faros en un mar de incertidumbre. Y en ese momento lo entendí con claridad. Lo que iba a hacer no era por venganza, no del todo.

Era por justicia, por limpiar mi nombre, por no dejar que me enterraran vivo bajo una mentira construida por los dos pilares de mi mundo. A las 5 me rendí ante el cansancio. Dormí poco, un sueño denso, cargado de imágenes fragmentadas. La cara de Laura, la risa de mi padre, la iglesia llena de rostros borrosos. Desperté con el primer rayo de luz colándose por las cortinas. El día había llegado. Me duché largo rato. El agua caliente me ayudó a sostenerme, a enjuagar algo más que el sudor de la noche anterior.

Me afeité con cuidado. Me vestí con el smoking que me habían entregado apenas dos días antes, hecho a medida por un sastre del barrio de Salamanca que me había atendido con una sonrisa cómplice y palabras de buena suerte. Me miré al espejo con atención y por primera vez en horas vi algo que no esperaba encontrar. Serenidad. No era calma fingida, era resolución. El tipo de paz que se encuentra no cuando todo está bien, sino cuando uno acepta que va a hacer lo que debe sin importar el resultado.

A las 11 ya estaba en la iglesia. San Antonio de los alemanes lucía como en las postales, columnas doradas, frescos barrocos, flores blancas alineadas con simetría perfecta. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, pero yo sabía la verdad. Ese altar no sería el escenario de una unión, sino de una revelación. Los invitados empezaron a llegar. Trajes impecables, vestidos de gala, sonrisas de emoción contenida. Mi madre Carmen llegó radiante con su vestido azul marino, saludando a todos con esa elegancia discreta que la caracterizaba.

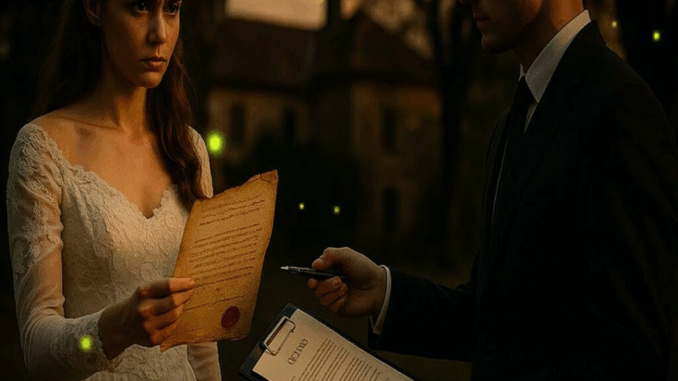

No tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Nadie lo tenía y eso dolía, pero también era necesario. Vi a mi padre conversar con los primeros invitados. Sonreía, estrechaba manos, bromeaba sobre el tráfico. Nada en su rostro indicaba la culpa que arrastraba. O tal vez sí, pero yo ya no podía leerlo igual. La máscara estaba tan bien puesta que parecía auténtica. Laura llegó minutos después. Lucía espectacular. Un vestido blanco de corte clásico, el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje sutil.

Caminaba con seguridad, saludaba, reía, se abrazaba con viejos amigos. A mis ojos, cada gesto suyo tenía un eco falso, un artificio. Y, sin embargo, nadie más lo notaba, solo yo, solo Rebeca quizás, que ya se había situado discretamente entre los invitados, como habíamos acordado. Ella se acercó, me besó la mejilla y susurró, “No puedo esperar a ser tu esposa.” Y ahí lo supe. El momento estaba cerca, todo estaba listo. El interior de la iglesia era un teatro de expectativas.

Los invitados llenaban cada banco con una mezcla de entusiasmo y solemnidad. El murmullo de las conversaciones se fundía con la música suave del cuarteto de cuerda que tocaba en una esquina, envolviendo la nave en una atmósfera casi irreal. Para todos era el día más importante de mi vida. Para mí era el inicio de la reconstrucción de la verdad. Desde mi posición en el altar podía observar con claridad cada gesto, cada sonrisa. El padrino Miguel me daba palmaditas de ánimo en la espalda, convencido de que yo estaba nervioso por las razones habituales, el compromiso, la emoción, la enormidad del momento.

La hermana de Laura, Silvia, no paraba de secarse las lágrimas de felicidad con un pañuelo bordado. Y mi madre, sentada en primera fila, irradiaba esa paz silenciosa que solo tienen las madres cuando sienten que todo está en orden. Pero todo estaba a punto de romperse. La organizadora de la boda, Julieta, se movía por la iglesia con la precisión de una coreógrafa profesional. Ya habíamos hablado. Le había dicho que esas tarjetas con el código QR eran un pequeño regalo digital para los invitados.

Una tendencia moderna, una especie de cápsula del tiempo virtual, le había dicho yo con voz tranquila, casi divertida. Ella sonríó, complacida de estar a la altura de un evento con detalles tan cuidados. comenzó a repartir las tarjetas entre los asistentes con delicadeza, como si fueran recuerdos especiales impresos con cariño. A nadie le pareció raro. Vivimos en un mundo donde todo se escanea, se comparte, se digitaliza. Nadie imaginaba que lo que iban a escanear sería la demolición de una mentira colectiva.

Yo observaba, medía los tiempos, contaba los segundos. La ceremonia comenzó. El padre Manuel, un hombre de voz serena y mirada compasiva, abrió con las palabras clásicas sobre el amor, el respeto, la unión sagrada del matrimonio. Su voz resonaba entre los muros dorados, pero mis oídos estaban atentos a otra sinfonía, los susurros discretos de quienes ya comenzaban a escanear. El primero fue el tío Mario, un hombre curioso por naturaleza, siempre el primero en probar una app nueva, en escanear un menú digital.

Lo vi apuntar su cámara al código. Luego su rostro cambió. De la sonrisa al desconcierto, del desconcierto al horror. Se giró hacia su esposa, le mostró la pantalla, ella se cubrió la boca. Luego vino mi prima Andrea, luego David, mi jefe, que palideció como si acabara de ver un cadáver. El código se propagaba como un virus silencioso entre los bancos. Nadie decía nada en voz alta aún, pero la inquietud crecía como una ola que no se podía detener.

Las miradas cambiaban, la atmósfera también. El murmullo ahora era diferente. Los invitados pasaban móviles de mano en mano, con los ojos abiertos como platos, como si lo que veían fuera irreal. Lo más increíble es que todo esto ocurría en paralelo a una ceremonia que seguía su curso como si nada. Laura estaba a mi lado, tranquila, serena, sin sospechar. Miraba al padre Manuel con esa expresión de atención dulce que tanto había practicado. En su mente todo marchaba perfecto.

En la mía, el tiempo se acercaba a su momento exacto. Entonces ocurrió algo más potente que cualquier palabra. Mercedes, la tía de Laura, enseñó su móvil a la madre de la novia. Ella lo miró y su expresión cambió en segundos. Primero frunció el ceño, luego entrecerró los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Finalmente dejó escapar un pequeño grito ahogado y se cubrió el rostro con ambas manos. Mi madre no tardó en recibir también su tarjeta.

La vi tan hermosa, tan emocionada. Su sonrisa, ese gesto suave de satisfacción maternal, se desvaneció al instante cuando escaneó el código. Observé como sus ojos leían, como su expresión se transformaba en dolor. Un dolor hondo, desgarrador, como si el mundo se deshiciera bajo sus pies. Fue ese momento el que más me dolió de todos y, sin embargo, no temblé. Sabía que no podía vacilar. No, ahora. Mi padre, sentado a pocos metros, comenzó a inquietarse. Miraba a su alrededor con desconcierto, viendo como sus amigos, sus colegas, sus propios familiares lo miraban distinto.

Las sonrisas habían desaparecido, las conversaciones ahora eran cuchicheos urgentes. Las miradas que antes eran de admiración se tornaban en rechazo, en sorpresa, en indignación. se inclinó hacia mi madre, le dijo algo al oído, pero ella se apartó con brusquedad, lo miró como si no lo reconociera. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. Fue entonces cuando el padre Manuel llegó al punto de inflexión, su voz se elevó. Como marca la tradición. Si alguien puede mostrar una razón válida por la que Juan Carlos y Laura no deban unirse en sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre.

silencio, un silencio absoluto. Pero no era el silencio habitual de una boda, era otra cosa. Era la tensión contenida de 150 personas que sabían algo que los novios aún fingían no saber. Y entonces di un paso adelante, extendí la mano, tomé el micrófono con calma. “Sí”, dije con voz firme, sin temblor, sin ira. Yo tengo algo que decir. La iglesia entera contuvo la respiración. Sostuve el micrófono entre mis dedos como si fuera un artefacto sagrado. El eco de mi propia voz aún flotaba entre las columnas barrocas mientras me giraba lentamente hacia Laura.

Sus ojos me buscaron confundidos. Una línea fruncida se dibujó entre sus cejas. Su sonrisa tembló y entonces comprendió. No fue inmediato, pero sí visible. La sorpresa inicial, la incomprensión, el desconcierto y finalmente el terror. Ese terror puro que nace cuando el castillo de naipes empieza a venirse abajo y uno no encuentra dónde poner las manos para evitar el colapso. Mi padre, desde la primera fila, se incorporó medio segundo más tarde. Su rostro pasó del orgullo al pánico con una rapidez que me pareció grotesca.

Se quedó congelado como si esperara que lo que venía no fuera real, pero lo era y era inevitable. “Te amaba, Laura”, dije sin subir la voz, pero dejando que cada palabra tuviera el peso de un mazo. Con cada parte de mí, confiaba en ti con una fe que ya ni siquiera tengo en Dios. Vi como las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Quiso hablar, pero no pudo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió, solo respiraciones entrecortadas, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones.

Me giré hacia mi padre. No necesitaba decir su nombre. No hacía falta. Su rostro ya lo decía todo. Y tú, papá, continué. Fuiste mi modelo, mi guía, el hombre que me enseñó a decir la verdad aunque doliera, a cumplir la palabra aunque costara, a ser leal, incluso cuando el mundo no lo era. La voz me tembló apenas al decir papá, pero no por debilidad, sino por la herida. La herida que se abría como un tajo en medio del pecho.

No me importaba que todos estuvieran mirando. En ese momento era yo frente a los dos pilares de mi vida que se habían derrumbado al mismo tiempo. El silencio era total. El padre Manuel tenía el rostro lívido, las manos juntas en el pecho, como si rezara en silencio. Los invitados miraban de un lado a otro, algunos sin saber si apartar la vista o sostener la mirada. Muchos ya sabían. Habían escaneado el código, habían visto las imágenes, pero escucharme decirlo lo convertía en algo distinto, irrevocable.

Anoche dije, ahora con un tono más contenido casi quirúrgico, descubrí que las dos personas en las que más confiaba me han estado mintiendo. Han estado compartiendo algo más que secretos. Compartieron cama, cuerpo, palabras que yo creía exclusivas. Planeaban dejarme caminar hacia este altar con una venda en los ojos y una soga en el cuello. Algunos invitados soltaron exclamaciones de incredulidad, otros se llevaban las manos a la boca. Vi a Silvia, la hermana de Laura, cubrirse el rostro con ambas manos y sollozar.

Vi a David, mi jefe, negar con la cabeza, murmurando algo a su esposa. Mi prima Andrea lloraba abiertamente, pero decidí que no iba a hacer una escena privada. Proseguí. No, esta traición fue meticulosa, constante, silenciosa y pública en su desprecio. Así que la verdad debía ser también pública. Tenía que nacer aquí delante de todos como una flor que brota entre ruinas. Extendí la mano y señalé a los asistentes. Ya han visto las pruebas, mensajes, fotografías, tiempos y lugares.

No hay dudas, no hay posibilidad de confusión, solo hay hechos. Laura rompió en llanto, cubriéndose el rostro con su velo. Su cuerpo temblaba. Dio un paso hacia mí como si quisiera explicarse, pero no lo permití. No dije bajando el micrófono. No más palabras vacías. Mi padre intentó acercarse, dio un paso entre los bancos, pero mi madre Carmen se levantó antes, se plantó frente a él, lo miró con una mezcla de rabia y desconselo que pocas veces se ve en un rostro humano.

No le dijo nada, solo lo miró y él se detuvo como un perro sorprendido en mitad del robo. Esta boda se ha terminado”, dije finalmente mirando al sacerdote. “Esta ceremonia es un funeral, pero no el mío.” Volví la vista al pasillo central, lo recorrí lentamente, con la cabeza erguida, con los pasos medidos, como si cada uno fuera una declaración de independencia. Detrás de mí, la iglesia era un cráter emocional, gritos, contenidos, soylozos. murmullos acelerados. Laura se derrumbaba.

Mi padre intentaba hablar con alguien, cualquiera, que aún quisiera escucharlo, pero nadie quería. La verdad era una llama que lo estaba consumiendo todo. Y yo yo salí al aire fresco. El cielo estaba despejado. El aire de octubre era limpio, frío, como si el universo quisiera premiarme con un instante de claridad. Respiré hondo, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni tristeza. Sentí algo diferente, libertad. Afuera, los sonidos de la ciudad contrastaban brutalmente con el silencio que había dejado atrás.

Los claxones, las campanas lejanas, el canto de un vendedor ambulante, todo seguía, como si el mundo ignorara que el mío acababa de estallar. Pisé los escalones de la iglesia con lentitud, sintiendo cada peldaño bajo mis suelas, como si fueran los últimos vestigios del peso que había cargado durante meses sin saberlo. Me detuve en el último escalón, justo antes de la calle y miré al frente. Nadie me seguía aún, solo el viento me acompañaba fresco, casi compasivo, pero no estaba solo por mucho tiempo.

Miguel, mi mejor amigo, salió detrás de mí, aún en shock. Lo vi acercarse con pasos rápidos, nerviosos, como si no supiera si debía abrazarme o dejarme en paz. Juan exclamó, “¡Madre mía, no puedo creer lo que acabo de ver. No, no lo asimilo aún. ¿Estás bien?” Lo miré. Ese hombre que había compartido conmigo borracheras universitarias, derrotas deportivas, charlas hasta las 3 de la mañana sobre el sentido de la vida. Él no tenía que fingir. Con él podía ser honesto.

Estoy mejor que en mucho tiempo le respondí. La verdad duele, sí, pero también limpia. Miguel me abrazó sin palabras. Un gesto simple, sincero, lleno de una solidaridad que no necesita explicaciones. Aquel abrazo fue en medio del caos un ancla emocional. Detrás de nosotros, las puertas de la iglesia seguían abiertas. Algunos invitados comenzaban a salir. Unos lo hacían llorando, otros murmurando entre ellos, buscando entender lo que acababan de presenciar. Había quien aún sostenía su móvil como si no pudiera soltarlo, como si mirar esas imágenes una vez más fuera la única forma de procesar el horror.

Vi a Silvia, la hermana de Laura, sentada en los escalones con la cabeza entre las manos, devastada. Nadie la consolaba, nadie sabía cómo hacerlo. Y luego salió mi madre. La mujer que me dio la vida caminaba lentamente, pero con la dignidad intacta. Su rostro estaba húmedo de lágrimas, pero su postura era firme. Se acercó a mí, no dijo una palabra, pero me tomó la mano con fuerza, una fuerza que decía, “Estoy contigo. Esto no te define. Saldrás adelante.” La miré.

Ella asintió en silencio y sentí que algo dentro de mí, algo roto, empezaba a reconfigurarse. El caos se desató por completo minutos después. Algunos invitados confrontaban a Laura, otros rodeaban a mi padre con reclamos, preguntas, miradas de desprecio. Un periodista de Prensa Rosa, infiltrado entre los asistentes, ya redactaba lo que sería una exclusiva de impacto. Sabía que esto saldría de los muros de la iglesia y explotaría como dinamita en las redes sociales, pero no me importaba. Ya no.

Y así fue. Para la tarde de ese mismo sábado, los primeros vídeos y fotos de la escena estaban circulando por Twitter, Facebook, Instagram. Un par de asistentes compartieron capturas del sitio web que contenía las pruebas. Algunos indignados, otros simplemente fascinados por el morvo. El domingo por la mañana era tendencia en toda España, en grupos de WhatsApp, en tertulias, en blogs de relaciones. Un hilo en X, antes Twitter con capturas y cronología de los hechos, acumuló más de medio millón de visualizaciones en 12 horas.

Y el lunes las llamadas comenzaron. Medios locales querían saber más. Programas de televisión me ofrecían dinero por una entrevista exclusiva. Algunos periodistas me contactaban con preguntas armadas con guantes de seda. ¿Cómo te sientes? ¿Qué mensaje quieres dar al mundo después de semejante revelación? Uno de ellos incluso se atrevió a decir, “Es usted un símbolo moderno del empoderamiento masculino emocional. Rechacé casi todas las ofertas. No estaba interesado en convertirme en un espectáculo viral, pero accedí a hablar con un periodista del país, un viejo conocido que había cubierto temas tecnológicos sobre mi empresa y que sobre todo sabía escuchar.

Le concedí una entrevista breve sin adornos ni melodrama. No tengo sed de fama”, le dije. Solo creo en la verdad y creo que la gente tiene derecho a saber con quién está tratando, sobre todo cuando se habla de confianza y de integridad. Mis palabras se publicaron sin sensacionalismo y eso bastó para que otros medios la replicaran con respeto. Pero no todos salieron ilesos. Laura fue despedida en menos de una semana. Su empresa, que presumía en su sitio web de defender valores familiares y responsabilidad ética, no pudo permitirse la asociación con un escándalo de esa magnitud.

Su imagen quedó manchada, clientes se retiraron. El daño fue irreversible. Mi padre, por su parte, enfrentó algo aún peor. El desplome de una reputación construida durante 30 años, el boca a boca, las fotos, los artículos, todo contribuyó a que algunos de sus mayores clientes cancelaran contratos. Su socio de toda la vida, que lo había acompañado en decenas de cierres millonarios, rompió relaciones de inmediato. En cuestión de semanas pasó de ser un referente a ser un nombre que nadie quería pronunciar.

Y mi madre, mi madre hizo lo que pocos esperaban. Presentó la demanda de divorcio apenas dos semanas después del incidente. Sin gritos, sin venganza, solo con una firmeza serena que me recordó a mí mismo. No es solo lo que hizo Juan, me dijo una noche mientras tomábamos té en su salón, rodeados de fotografías familiares que ya no significaban lo mismo. Es que fue capaz de dejarte caminar hacia esa iglesia. sabiendo lo que sabía. Eso, eso es algo que jamás podré perdonarle.

Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de calma y tormenta. Calma en mi interior, porque el paso más difícil ya estaba dado y tormenta afuera, porque el mundo no dejaba de hablar de lo ocurrido. A veces los vecinos me saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Otras, algunos conocidos, me enviaban mensajes ambiguos, queriendo saber más, como si el dolor pudiera diseccionarse en capítulos. Pero yo no respondía. Me limité a avanzar paso a paso, como si mi vida fuera ahora un terreno minado que debía cruzar con cuidado, pero sin detenerme.

Todo lo relacionado con los procedimientos legales lo manejó Rebeca Soto, mi abogada. Lo hizo con la precisión y el tacto de una cirujana emocional. No solo protegió mis bienes y derechos, sino que se anticipó a cada intento, por mínimo que fuera, de contacto o reclamo por parte de Laura. El matrimonio, legalmente hablando, nunca se celebró, así que no hubo necesidad de divorcio, pero sí había una lista larga de detalles que cerrar, pagos por adelantado, reservas, facturas, regalos y toda una logística emocional que había sido construida por dos personas, pero financiada por una sola.

Yo había adelantado más del 80% de los gastos, desde el alquiler del museo de historia hasta el trío de jazz, desde las flores hasta la suite en Tenerife. Y aunque no pude recuperar cada euro, Rebeca negoció acuerdos sólidos. Algunos proveedores fueron comprensivos, otros ofrecieron reembolsos parciales, pero lo más importante era que Laura no tenía ya ninguna vía para reclamar absolutamente nada. Gracias al acuerdo prenupcial que ella misma firmó sin reparos, confiada en que jamás se activaría, todo mi patrimonio quedó blindado.

Pero al final la mejor defensa no fue un documento legal, fue la verdad y la dignidad con la que elegí exponerla. Durante ese tiempo no volví a responder ni un solo mensaje de Laura. Me escribió correos largos, desesperados, incoherentes. Me llamó decenas de veces desde números distintos. Intentó incluso contactar a mis amigos, a mi madre. Todos la ignoraron, no por venganza, sino porque no quedaba nada que decir. Mi padre, en cambio, tardó semanas en atreverse a buscarme.

Lo hizo primero con tímidos intentos, mensajes vacíos, emojis, frases como, “Necesito hablar contigo o no me ignores, hijo, por favor.” Pero no respondí, no tenía palabras, no quería respuestas porque lo que había hecho no necesitaba explicación, solo merecía distancia. Hasta que un sábado por la mañana, semanas después de aquel día en la iglesia, apareció en la puerta de mi piso. Lo reconocí por la sombra proyectada en la mirilla. Dudé en abrir, pero lo hice, no por él, por mí, porque necesitaba cerrar ese capítulo sin dejar grietas abiertas.

Estaba más delgado, con el cabello despeinado, vestido con ropa informal, muy lejos del traje impecable del padre ejemplar que había sido. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. Era como si los años se le hubieran acumulado de golpe sobre los hombros. “Hijo,” dijo apenas un susurro. Sé que no puedo pedirte nada, lo sé, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Lo miré durante años lo había idealizado. Lo había puesto en un pedestal tan alto que la caída fue devastadora.

Pero ahora delante de mí ya no estaba el ídolo roto. Solo quedaba un hombre, un hombre perdido, arrepentido y miserable. Y sentí algo que me sorprendió. Lástima. Te perdono, papá, le dije mirándolo a los ojos. No porque lo merezcas, sino porque no quiero cargar con esta rabia más tiempo. Me quita espacio, me oscurece. Él asintió con lágrimas en los ojos. No intentó abrazarme, no me pidió una segunda oportunidad, solo asintió y se marchó. Cerré la puerta con una sensación extraña, como si hubiera sellado un ataúd, no el suyo ni el mío, sino el de esa versión del pasado que necesitaba morir para que yo pudiera empezar de nuevo.

Y así lo hice. Tres meses después acepté una oferta laboral que ni siquiera estaba buscando. Una empresa tecnológica en Monterrey, México, me ofrecía un puesto como director senior de proyectos de inteligencia artificial. Un antiguo colega me había recomendado, el sueldo era alto, las condiciones excelentes, pero lo que me sedujo no fue el dinero, fue la distancia. Necesitaba escapar de Madrid, no porque me avergonzara, no porque huyera, sino porque quería respirar un aire nuevo, caminar por calles donde nadie conociera mi historia, donde yo pudiera construir una nueva desde cero con los ladrillos que aún me quedaban intactos, mi capacidad, mi ética, mi instinto de reconstrucción.

Antes de partir vendí algunas pertenencias, doné otras. Dejé el piso en Salamanca con una mezcla de alivio y nostalgia. Era un espacio bello, pero estaba lleno de fantasmas. Me despedí de mi madre con un abrazo que duró minutos. me pidió que me cuidara, que no cerrara del todo el corazón, que no dejara que el dolor me definiera. “No todos son como ellos, hijo”, me dijo al oído. “tvía hay gente buena allá afuera y tú te mereces encontrarla.” Y con esa bendición crucé el Atlántico.

Monterrey me recibió con un sol más directo, con un ritmo diferente, con montañas imponentes que recortaban el horizonte como cicatrices antiguas de la Tierra. No conocía a nadie y eso, lejos de incomodarme, me ofrecía exactamente lo que necesitaba. Anonimato, posibilidad, lienzo en blanco. El trabajo era exigente, pero estimulante. Proyectos de inteligencia artificial que empujaban los límites de la automatización en sectores críticos. Me sumergí en ello como quien se lanza al agua helada para olvidar el fuego que le ha quemado por dentro.

No era una huida, era una pausa controlada, un espacio necesario para volver a escucharme a mí mismo sin las voces del pasado susurrándome al oído. Mis colegas eran amables, eficientes, curiosos, sabían lo que debían saber, que venía de España, que tenía una amplia experiencia en dirección de proyectos y que mi forma de trabajar era meticulosa hasta la obsesión. Nadie preguntaba por historia personal y yo no ofrecía más de lo justo, pero no lo hacía por vergüenza, simplemente estaba aprendiendo a proteger lo que aún quedaba entero.

Al cabo de unas semanas ya tenía una rutina sólida. Vivía en un apartamento moderno en el barrio de San Pedro con ventanales enormes que daban a la Sierra Madre. Me levantaba temprano, corría algunos kilómetros antes de empezar la jornada. Leía por las noches libros de filosofía, de ciencia, de narrativa japonesa y cada domingo por la tarde, sin excepción, me sentaba frente al ordenador a escribir. No sabía que necesitaba escribir hasta que lo hice. Al principio eran notas desordenadas, fragmentos, preguntas sin respuesta.

Luego se convirtieron en cartas que nunca enviaría, cartas a mi padre, a Laura, a mí mismo. Y después, sin darme cuenta, comencé a redactar una especie de diario de reconstrucción. Cada entrada no hablaba del dolor, sino de lo que venía después, lo que uno hace con los restos, cómo se reorganiza el alma cuando ya no se puede volver atrás. A veces caminaba por el parque fundidora solo escuchando música. instrumental. Me detenía en los rincones donde veía niños jugar o parejas reír y sentía una punzada así, pero también una suerte de esperanza tranquila, como si aún fuera posible algún día volver a confiar.

Empecé a salir poco a poco. Me uní a un grupo de lectura en una librería independiente. Hablábamos de autores latinoamericanos, de Borges, de Mariana Enríquez, de Cortazar. Y allí conocía gente interesante, personas sin pretensión que no me miraban como una historia viral, sino como un ser humano más, atravesando su propio proceso. Una de ellas fue Lucía. Tenía 36 años. trabajaba en diseño industrial y hablaba con esa cadencia pausada de quien piensa antes de abrir la boca. Compartimos primero lecturas, luego cafés, luego caminatas, nada más, nada que se pareciera al amor, pero sí a la amistad genuina, a la conversación que no pesa, al silencio que no incomoda.

Y eso en ese momento fue todo lo que necesitaba. Mi madre me escribía cada semana, me contaba cómo avanzaba su proceso de divorcio, cómo estaba renovando parte del piso, cómo había vuelto a tocar el piano después de 20 años. En una de sus cartas me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el amor más profundo no está en salvar al otro, sino en salvarnos a nosotros mismos cuando todo se derrumba. Laura desapareció de mi radar por completo.

Supe por boca de una amiga en común que había vuelto a vivir con sus padres en Pamplona, que había intentado encontrar trabajo en otra agencia sin éxito, que evitaba eventos sociales, que ya no salía en las fotos de sus redes. No celebré su caída, pero tampoco la lamenté. Había escogido su camino y el precio estaba a la vista. Mi padre, según mi madre, trabajaba ahora como agente junior en una pequeña inmobiliaria en las afueras de Madrid, sin prestigio, sin renombre.

Había intentado levantar cabeza, pero su nombre era ahora sinónimo de traición en más de un círculo. La relación con Laura no sobrevivió ni un mes después del escándalo, tal vez porque no era amor lo que los unía, sino la sombra de algo prohibido que se volvió insoportable cuando fue alumbrado. En el fondo, yo sabía que ambos estaban cosechando lo que habían sembrado, pero yo ya no me detenía a mirar esa cosecha. tenía demasiado por delante. La historia de mi boda interrumpida se convirtió en una leyenda urbana en algunos círculos de Madrid.

Se contaba en reuniones, en cenas, en tertulias. Algunos la usaban como advertencia, otros como inspiración. A mí ya apenas me ocupaba. Lo que fue una herida abierta se había vuelto cicatriz, visible, sí, pero sin dolor. Ahora vivía. No sobrevivía. Vivía. Pasaron 6 meses desde aquel día en la iglesia y aunque el tiempo no borra lo vivido, sí tiene una capacidad asombrosa para redefinir lo que uno siente al recordarlo. Ya no soñaba con la traición, ya no me despertaba sobresaltado, ya no repasaba cada conversación buscando pistas, lo que al principio era una obsesión, entender por qué, cómo, desde cuándo se fue diluyendo como la niebla al amanecer.

Y no porque olvidara, sino porque aprendí. Aprendí que el dolor no tiene calendario, que no se supera en fases ordenadas, que a veces retrocedes justo cuando pensabas haber avanzado. Pero también aprendí que no todo se rompe para siempre, que hay partes de uno mismo que solo despiertan después del derrumbe. En Monterrey encontré una versión de mí que no conocía, más libre, más consciente, más ligera. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni a mi padre, ni a Laura, ni siquiera a mí mismo.

Ya no me medía por mis éxitos, ni por mis logros sentimentales, ni por la aprobación de los demás. Me medía por mi capacidad de levantarme, de mirar el mundo sin cinismo, de seguir caminando sin esconder la cicatriz. Volví a tener citas, sí, algunas gratas, otras simplemente correctas. No buscaba llenar un vacío, solo compartir el camino. La confianza, entendí, no era un regalo que se le da al otro sin reservas, sino una planta que se riega poco a poco, con acciones pequeñas, consistentes, honestas.

Lucía y yo seguimos siendo amigos, nada más, pero cada conversación con ella era como una clase de humanidad. me enseñaba a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar. En cierta forma fue mi primer refugio en tierra desconocida y a veces los refugios más importantes no vienen en forma de pasión, sino de paz. Mi madre viajó a visitarme unos meses después. Paseamos por el centro, por el parque Rufino Tamayo y cenamos en un restaurante donde probó por primera vez el cabrito al pastor.

Nos reímos como hacía tiempo no lo hacíamos. Y en un momento, sin que hiciera falta pedirlo, me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo, “Juan, estoy orgullosa de ti, no por lo que hiciste ese día, sino por lo que has hecho después.” Y entendí a qué se refería. La verdadera valentía no fue enfrentar la verdad frente a todos, fue haber decidido no quedarme en ese momento, no vivir para siempre en la rabia, no usar el rencor como escudo.

Fue haber soltado. Cerré mi diario de reconstrucción a finales de ese año. La última entrada decía, “Fui traicionado.” Sí, fui humillado, pero también fui despierto, porque cuando te quitan todo lo que dabas por seguro, descubres lo que realmente te pertenece, tu dignidad, tu capacidad de renacer, tu voz. La historia de la boda interrumpida, la traición doble, la explosión pública quedó atrás como un eco que ya no me persigue. Ahora era otra historia la que estaba empezando. Una historia sin espectáculos ni códigos QR, sin guiones ocultos, solo con una promesa.

Vivir con verdad, aunque duela. Amar con pausa, aunque cueste, y avanzar con los ojos abiertos, incluso si a veces el camino es incierto. Porque si algo aprendí, es que las caídas más devastadoras pueden ser el inicio de las mejores transformaciones, que los días más oscuros no son el final, sino la pausa antes del renacimiento. Y que cuando uno atraviesa el infierno con el alma encendida, lo que queda no es el fuego, sino la luz.

Để lại một phản hồi