El calor de Savannah era sofocante aquella tarde, de ese que intensificaba la tristeza. Marvel Kraton salió de su viejo Buick frente a la iglesia de San Pablo, vestida con el mismo vestido negro que había llevado años atrás cuando enterraron a su marido. Dentro yacía su única hija, Leora Vale: inteligente, bondadosa y que se había ido demasiado pronto. El santuario resplandecía con lirios y susurros; el ambiente era demasiado formal para la sinceridad. Al frente estaba Rowan Vale, el marido de Leora, saludando a los dolientes como quien busca inspirar compasión. Su dolor era perfectamente fingido: ojos húmedos, pero nunca enrojecidos, la voz quebrada en los momentos precisos.

Cuando Marvel intentó sentarse en la primera fila, Rowan le bloqueó el paso con una sonrisa cortés. «Solo familiares», dijo. Su tono fue claro: ella no estaba incluida. El acomodador la condujo a la última fila, donde apenas pudo ver el ataúd de su hija. Cada «yo» en el elogio fúnebre de Rowan —« yo la cuidé, yo la hice feliz »— dolía más. Ni una sola vez mencionó el nombre de la madre de Leora.

Tras la ceremonia, bajo el intenso sol de Georgia, la gente hacía cola para consolar a Marvel con palabras vacías. Rowan fue el último en llegar, extendiéndole un papel doblado. «Deberíamos aclarar esto para los dos», dijo en voz baja. Era una notificación de desahucio de diez días. La casa de la calle Maple —la casa de Marvel, comprada tras la muerte de su marido— era ahora «propiedad conyugal», afirmó. «Estarás más cómoda en otro sitio».

Marvel sonrió, dobló el aviso y lo guardó en su bolso. —¿Vas a llamar a la policía antes de echarme? —preguntó en voz baja. Rowan apretó la mandíbula y su sonrisa se desvaneció. Ella no replicó. Simplemente se marchó, con la dignidad intacta.

Esa noche, Marvel abrió la puerta de su habitación y percibió el aroma de la vela con olor a lino costero artificial que tanto le gustaba a Rowan. Las paredes del pasillo estaban desnudas; las fotos familiares habían desaparecido. Algo en el ambiente le decía que la historia no solo trataba de duelo, sino de borradura.

Llamaron a la puerta trasera. Clemens Reva, amigo de Leora, estaba allí con un sobre grueso en la mano. «Leora me dio esto por si las cosas se complicaban», dijo. Dentro había copias de extractos bancarios, un borrador de testamento y una nota escrita por Leora: Mamá, no dejes que te diga que no tienes derechos. Sí los tienes.

Las manos de Marvel temblaban mientras susurraba: «Así que lo sabías, cariño». Los últimos rayos de sol del atardecer iluminaron los periódicos como una verdad que se desbordaba. En su interior, algo cambió.

Al amanecer, estaba preparada para una pelea que Rowan nunca vio venir.

Cuando Rowan llegó a la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera cambiado. «Necesitamos que la planta baja esté despejada para el viernes», dijo. «Puedes quedarte en la habitación de invitados de arriba hasta que te mudes». Marvel no alzó la voz. Simplemente dejó su libreta amarilla sobre la mesa. «Retiraste fondos de la cuenta que termina en 3742. A nombre de ambos el invierno pasado, solo tuya para la primavera».

Rowan parpadeó. —Leora me lo dijo —mintió.

Marvel lo miró a los ojos. “Vaciaste sus cuentas antes de que muriera. No solo eres cruel, eres un criminal”.

Se rió, ocultando el miedo tras una fachada de arrogancia. «La gente ya piensa que eres frágil. Cuidado con lo que dices».

Pero Marvel ya había grabado cada palabra. El teléfono sobre la mesa estaba encendido, la lucecita roja parpadeando. «No soy frágil», dijo. «Estoy documentando».

Esa noche, llamó a August Lauren, un abogado local conocido por defender a viudas y veteranos. Cuando llegó, ella le entregó el sobre, la notificación de desalojo y las capturas de pantalla de las publicaciones en línea de Rowan donde la describía como «inestable». August revisó todo con calma y precisión. «¿Quiere paz o antecedentes penales?», preguntó.

—Récord —respondió Marvel.

Durante las siguientes cuarenta y ocho horas, August presentó demandas, congeló cuentas y tendió trampas legales en las que Rowan cayó de lleno. Mientras tanto, Marvel preparó una maleta y se quedó con su amiga Isabel, dejando una cámara oculta en el comedor. Cada movimiento era silencioso y deliberado. Ya no huía; estaba preparando su caso.

Dos mañanas después, los coches patrulla llegaron en silencio a la calle Maple. Rowan, medio dormida, abrió la puerta en chándal. Los agentes entraron con una carpeta con el nombre y la huella dactilar de Leora. «Estamos aquí para verificar la cadena de custodia», dijo uno.

Rowan intentó contar su historia habitual sobre una “suegra confundida”, pero el agente lo interrumpió. “No estamos aquí por el estado mental de ella, señor. Estamos aquí por el suyo”.

Al mediodía, la opinión de Savannah había cambiado. Los vecinos que antes saludaban dejaron de hacerlo. Las señoras de la iglesia cuchicheaban. La reputación de Rowan se resquebrajó bajo el peso del papeleo y la verdad.

Esa noche, August regresó a casa de Isabel. —Ya le han notificado —dijo—. Ya puedes irte a casa.

Marvel estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la luz se desvanecía sobre el pantano. «Pensaba que el silencio significaba rendición», murmuró. «Significaba preparación».

Marvel regresó a casa con August a su lado. Rowan la esperaba, intentando aparentar control. La mesa del comedor —antes su escenario— ahora era su sala de audiencias. —¿Crees que has ganado algo? —espetó con desdén.

Marvel dejó la última carta de Leora sobre la mesa. «Solo me quedo con lo mío», dijo. Luego empezó a leer: Mamá se queda con la casa. El dinero era mío desde el principio. No te fíes del encanto de Rowan. Le gustan más las multitudes que el compromiso.

El rostro de Rowan palideció. —No puedes probar…

—Ya lo hizo —dijo Marvel, deslizando la directiva notariada hasta agosto—. Y tú también, cada vez que publicabas algo sobre mi «mente frágil».

August entregó a Rowan una notificación formal. “Cualquier intento de acceder a fondos conjuntos o alterar la propiedad será considerado explotación según la ley de Georgia”.

Rowan se abalanzó sobre el periódico, pero August no se movió. —Estás siendo grabado —dijo simplemente—. Cada palabra que dijiste desde que entraste.

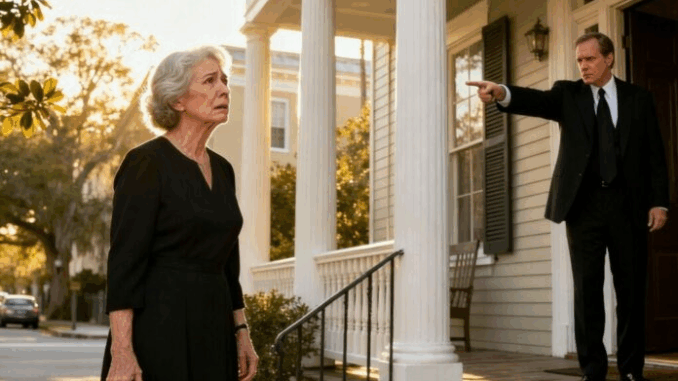

Por primera vez, Rowan no tenía guion. Su confianza se desmoronó bajo el peso de la documentación. Cuando salió furioso, Marvel lo siguió hasta el porche. «Me diste diez días para irme», dijo en voz baja. «Ahora tienes diez días para sacar tus cosas. Después de eso, quedan abandonadas».

Murmuró una maldición y arrancó, con los neumáticos chirriando.

Las semanas siguientes transcurrieron con tranquilidad. El tribunal congeló sus cuentas y devolvió la propiedad a Marvel. El periódico local publicó un artículo: « La comunidad se une tras el ataque a la viuda; el tribunal concede protección». Los vecinos trajeron tarta y, por primera vez desde la muerte de Leora, la casa volvió a sentirse segura.

Una tarde, Marvel estaba sentada en el porche con Isabel y su nieta Narin. Las cigarras zumbaban, las campanillas se mecían y el aire se sentía más ligero. —¿Crees que lo intentará de nuevo? —preguntó Narin.

Marvel sonrió. “Hombres como él no lo vuelven a intentar una vez que la verdad está documentada”.

Dentro, colocó la carta de Leora en un marco sobre la repisa de la chimenea. «Mamá cuida la casa», decía con tinta azul suave. Marvel tocó el cristal con delicadeza. «Y yo también», susurró.

Mientras la luz del porche brillaba contra la noche húmeda, supo que esta victoria no era solo suya, sino una lección. Por cada mujer a la que le dicen que es frágil, por cada madre borrada de su propia historia, había poder en un simple acto: guardar los recibos .

Porque al final, la justicia no proviene del ruido, sino de la prueba, la persistencia y una voz que se niega a apagarse.

Comparte esta historia. Que el mundo recuerde: la verdad escrita no se puede borrar.

Để lại một phản hồi